从“大写意”到“工笔画” 城镇化空间格局打开新叙事

摘要:中国的城镇化故事,终将落笔于“人”。因为,那是起点,也是归宿;是规划里的浓墨,也是时代叙事的重彩。

城镇化空间格局示意图。新华社

中国发展改革报社记者 | 王春华

清晨,一列复兴号高铁以350公里的时速飞驰在成渝线上。车厢内,智能芯片工程师张明轻点鼠标,实时处理重庆分公司的研发数据。他的“双城生活”,恰似成渝地区双城经济圈战略骨架上一道流动的风景。

珠江口,深中通道如巨龙卧波,将深圳与中山的车程从2小时压缩至30分钟。这一世界级跨海集群工程,不仅是技术的跨越,更是珠三角城市群“血脉相通”的生动注脚。

华北平原,河北一家专精特新“小巨人”企业的车间里,为北京新能源汽车提供的核心部件正源源不断下线。“过去我们‘大树底下不长草’,现在却成了京津研发、河北转化的直接受益者。我们融入了京津冀的‘创新循环’。”企业负责人的感慨,道出了京津冀协同发展的深层变革。

…………

这些在不同经纬度上发生的城市故事,共享着一个深刻的时代背景。在“十四五”规划《纲要》中,那张纵横交错、圈点密布的“城镇化空间格局示意图”,不仅勾勒出国家城市发展的战略骨架,更描绘了百姓生活的未来图景。

五年力行,从区域协同到都市圈建设,从交通互联到产业融合,中国城镇化的空间蓝图,在高质量发展中化为现实的壮丽画卷。

格局之变

“骨架”与“网络”的空间革命

一张全新的城镇化空间格局示意图,勾勒出中国未来十五年的发展脉络,其核心要义,正深植于“协同”与“融合”四字之中。它宣告中国的城镇化进程,已从单个城市的“单兵突进”,进入了以城市群为主体形态的“集团军作战”新时代。

这幅示意图,不是简单标记城镇分布的静态图纸,而是一幅以“3+2+1”六大区域重大战略为依托、以“两横三纵”城镇化战略格局为骨架、以“多中心、网络化”城市群都市圈为主体形态、大中小城市和小城镇协调发展的动态网络图谱。

《纲要》第八篇第二十八章以整章篇幅强调,完善城镇化空间布局。发展壮大城市群和都市圈,分类引导大中小城市发展方向和建设重点。

首先,“两横三纵”蓝色丝带交织,构成了国土开发的战略骨架。这一战略格局,以主要交通干线为轴,串起一个个城市群,形成人口和产业的核心集聚带。

“两横”包括贯通东西的陆桥通道与长江通道。前者连接东、中、西部的“丝绸之路经济带”国内核心段,串联起中原、关中平原等城市群;后者汇聚了长三角、长江中游、成渝三大核心城市群,构成中国最具经济活力的区域。

“三纵”则包括纵贯南北的沿海通道、京哈京港澳通道与包昆通道。沿海通道自环渤海至珠三角,囊括了京津冀、长三角、珠三角三大世界级城市群,是中国开放程度最高、创新能力最强的区域;京哈京港澳通道是连接华北、华中与华南的交通经济大动脉;包昆通道则串联起华北、西北与西南,对促进西部地区发展和边疆稳定具有深远战略意义。

其次,红色椭圆圈定的城市群梯次布局。19个城市群如同附着在“骨骼”上的“肌体”与“器官”,梯次层级推进,承担不同使命。

第一梯队“优化提升”:京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群,它们大多位于骨架最关键的交汇点,是参与全球竞争的主平台,承担着在科技创新、制度开放、绿色发展等方面引领全国的重任。

第二梯队“发展壮大”:山东半岛、粤闽浙沿海、中原等城市群,是支撑全国经济增长、促进区域协调发展的关键力量。它们作为骨架上的重要节点,通过密集的交通网络与核心城市群紧密联动。

第三梯队“培育发展”:哈长、黔中、滇中等城市群,对于保障国家生态安全、能源安全、边疆稳定和促进欠发达地区发展,具有不可替代的战略价值。

再次,“3+2+1”六大区域重大战略,以缤纷底色扮靓整个图纸。《纲要》第九篇第三十一章的题目就是“深入实施区域重大战略”。第十二篇第四十章“实行高水平对外开放开拓合作共赢新局面”,提出制定出台海南自由贸易港法,初步建立中国特色自由贸易港政策和制度体系。今年12月18日,海南自贸港将正式启动全岛“封关”。

这幅示意图及其背后的《纲要》,凝聚着从中央到部委再到地方的系统性思考和战略决心。

习近平总书记要求树立全国一盘棋思想。这正是全国城镇化发展新格局的根本遵循。

作为宏观规划的主导部门,国家发展改革委在2022年7月印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》中明确了新型城镇化具体路径:推动城市群一体化发展,建设现代化都市圈,优化超大城市功能结构。同时,增强大中城市产业承载与宜居性,并大力推进以县城为重点的城镇化建设。

“这不是简单的‘摊大饼’。”国家发展改革委规划司负责人在总结“十四五”城镇化中期进展时强调,“完善城镇化空间布局被确立为新型城镇化战略的核心任务,旨在形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。”

“十四五”城镇化空间格局示意图,生动展现了中国城镇化的四大战略转向——从“单点城市”到“网络协同”,从“增量扩张”到“存量优化”,从“东部沿海”到“多极支撑”,从“异地城镇化”到“就近城镇化”。它标志着中国的城镇化进程,已从追求速度与规模的外延式扩张,坚定地迈入了提升质量与效率的内涵式发展新阶段。

时隔四年多,如今,示意图上的线条与区块,正在广袤的国土上化为创新涌动的高速路、协同发展的产业园、百姓安居的幸福城。

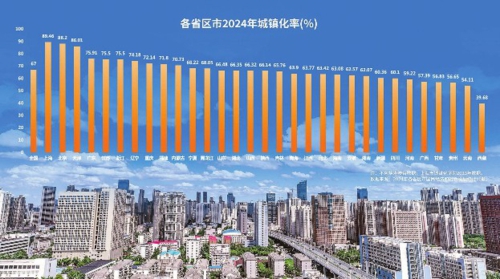

2024年各省区市城镇化率统计表。制图:崔一

破壁之策

创新驱动下的“协同”与“融合”

从京津冀协同发展的“十年磨一剑”到长三角一体化的“创新共同体”,从粤港澳大湾区的“国际科创中心”建设到成渝地区双城经济圈的“西部增长极”培育,19个城市群梯度发展……

在京津冀,交通联网重塑了时空意义上的“生活圈”。“十四五”时期,京唐城际、津兴城际等开通运营,京津雄半小时通达、京津冀主要城市1~1.5小时交通圈基本形成。京津冀协同发展新十年高质量开篇。

相比硬件联通,机制协同更难,也更为关键。

在长三角,户籍在上海的安徽医科大学教授徐马飞,成为“长三角跨省迁户口新政落户安徽第一人”。他说,选择科研地点现在可以“更纯粹”,因为一体化发展缩小了一二线城市间的资源配置差距。

在沪苏浙三地交界处的长三角生态绿色一体化发展示范区,一座形似“四合院”的建筑——方厅水院,采用了“委托审批”模式,由上海市青浦区统一审批,打破了行政壁垒。

协同更在于城市间创新链的“化学融合”。

“十四五”以来,北京输出到津冀的技术合同成交额累计达2308.7亿元,是“十三五”时期的近两倍。三地共同绘制了新能源汽车、机器人等6条重点产业链图谱,开展了跨区域强链、补链、延链。

统计数据显示,2024年,京津冀地区生产总值为11.5万亿元,按现价计算是2013年的2.1倍,11年间连跨6个万亿元台阶。

更加不同凡响的是,2024年,长三角地区生产总值突破33万亿元,以4%的国土面积创造了全国近1/4的经济总量,经济规模稳居世界六大城市群第二位。

从全国来看,目前,全国19个城市群承载着全国75%的人口,贡献约85%的国内生产总值,成为拉动经济社会发展和人民生活改善的强大引擎。

同时,城市治理主体多元化:从单一政府治理扩展为政府-市场-社会三元协同,居住证制度实现全覆盖,1亿农业转移人口在城镇落户目标顺利完成。城市更新逐步制度化:建立覆盖安全、创新、宜居等八大类69项核心指标的体检评估体系,“十四五”期间累计开工改造老旧小区24万多个,惠及居民近4000万户,同步推进了配套设施建设与社区环境改善。

五年砥砺,中国“以人为核心”的新型城镇化战略大笔如椽,在城市与乡村、区域与区域之间奋力书写了一份城乡融合、区域协调、高质量发展的时代答卷。

未来之锚

实现“人的城镇化”将是关键一跃

中国城镇化正在经历一场深刻的内涵变革,中国城市发展正经历着历史性转型。

过去数十年,城镇化始终是中国经济增长、社会进步与结构变革的核心引擎。随着发展进入新阶段,城镇化正从以工业化为主导、强调规模扩张的“量变”,转向以人为核心、注重内涵式发展的“质变”。

根据国家统计局数据,2024年末,中国城镇化率达到67%,较1949年的11%提升56个百分点,形成全球规模最大、增速最快的城镇化进程。

按照诺瑟姆曲线规律,当城镇化率超过50%~60%后,增速自然会进入放缓阶段。当前,我国城镇化率已达67%,正处于成熟期的前沿阶段,年均增长已从过去的1.4个百分点降至约0.8个百分点。

2025年7月,中央城市工作会议作出历史性重大判断:中国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。

国家发展改革委在总结“十四五”城镇化进程时提出,突出挑战在于“人的城镇化”。目前,约1.8亿农民工仍处于“半城镇化”状态,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率之间仍存在一定差距。

“我国城市已经进入‘三分建、七分治’时期,治理在城市工作中的分量越来越重。”住房和城乡建设部部长倪虹在近日发表的文章中强调,要转变城市工作重心,更加注重治理投入。

在此背景下,业内形成“五个转变”的共识:城市发展理念更注重以人为本,发展方式更注重集约高效,发展动力更注重特色培育,工作重心更注重治理投入,工作方法更注重统筹协调。

中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞进一步提出,我国应构建“多中心、多形态嵌套”的现代化城市体系,以城市群为顶层框架,嵌套都市圈、中心城区及周边城镇,通过公共服务与基础设施合理布局,实现大中小城市协调发展。

毋庸置疑,“十五五”时期,城市群、都市圈仍将是城镇化的主体形态。《纲要》中的城镇化空间格局示意图,不是一张静态的空间分布图,而是中国未来十五年的发展坐标。中共中央、国务院8月印发的《关于推动城市高质量发展的意见》再次强调,稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展,发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,构建布局合理的现代化城市体系。

中国的城镇化故事,终将落笔于“人”。因为,那是起点,也是归宿;是规划里的浓墨,也是时代叙事的重彩。

责任编辑:张晶