一场急危重症护理课的"双向奔赴":看四川希望汽车职业学院如何打通课堂与临床的"最后一公里"

四月的成都春寒料峭,成都市武侯区人民医院急诊室里却一片忙碌。"血压80/50,瞳孔散大!"四川希望汽车职业学院护理2312班学生林同学握着模拟除颤仪的手微微发颤,眼前是真实的急性心梗抢救场景——这不是普通的实习实训 ,而是学校医护与健康学院急危重症护理课程的"移动课堂"。这场持续6周的教学改革试验,正悄然改写着学校护理教育的传统模式。

从"实训室模拟"到"急诊室实战":教学场景的颠覆性重构

在医护与健康学院内科护理实训室,教师王青春的理论课正在进行。投影屏幕上,院前急救流程图与真实病例视频交替闪现。"传统教学中,学生对'黄金4分钟'的理解停留在课本,"王青春指着实训室里的模拟人解释,"但当他们在医院亲眼看到120急救车呼啸而入,目睹医护人员在黄金时间内完成气管插管、心肺复苏,这种冲击是颠覆性的。"

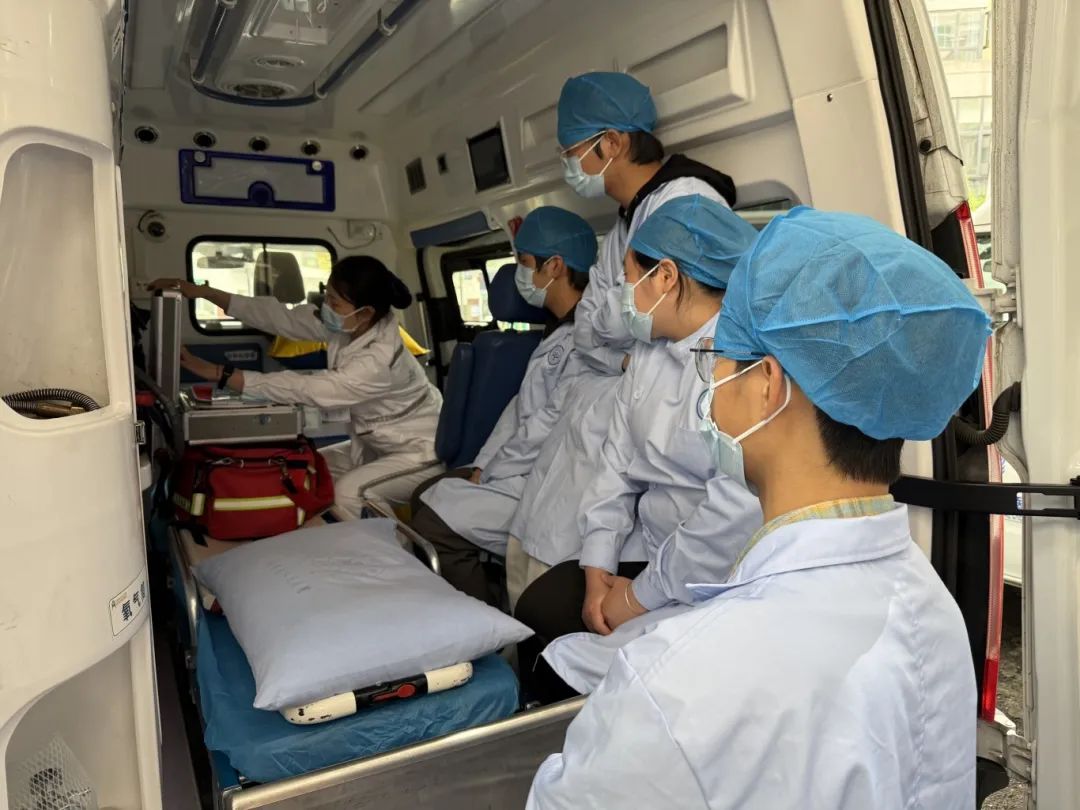

这种冲击来自于院校合作构建的"全链条实践教学场景"。自4月12日起,两个班级70名学生被分成三组,每个周六穿梭于医院院前急救、急诊科、ICU之间。在ICU病房,学生王同学第一次近距离观察ECMO设备运行,"导师说的'血流动力学监测'突然有了温度——仪器上跳动的数字,关联着真实的生命体征。"

双导师制背后的产教融合密码

"左手拿听诊器,右手拿粉笔",这是武侯区人民医院急诊科护士长杨丽莉的新角色。作为临床导师,她每周都会在课堂上分享最新病例:"上周我们收治了一名百草枯中毒患者,传统洗胃方式效果有限,现在采用血液灌流联合CRRT......"这种将临床前沿知识即时转化为教学内容的方式,让课程始终保持着"体温"。

院校合作的深层价值,在于破解高职教育的痛点。"过去实训课常陷入'老师演、学生看'的困境,"医护与健康学院院长檀桥分析,"现在医院导师带来的不仅是技术,更是职业思维——比如急诊分诊时的决策逻辑,ICU护理中的人文关怀,这些隐性知识才是职业教育的核心竞争力。"

从"课间实习"到"职业预演":构建阶梯式成长路径

在护理2313班的实训日志里,学生陈同学记录着自己的变化:第一次观摩抢救时"躲在导师身后不敢直视",到第三次实操时能主动配合完成止血包扎。这种成长轨迹,正是院校合作希望构建的"理论→技能→思维"阶梯。

"我们把课间实习定位为毕业实习的'前哨站',"檀桥院长展示着课程设计图,12学时的课程被切割成"4学时理论+8学时临床","就像游戏中的'新手村',让学生在真实场景中完成职业认知的'初始化',毕业时就能直接进入'主线任务'。"数据显示,参与试点的学生中,82%提前明确了职业方向,较传统教学提升57%。

当"学历证书"遇见"专科定向":职业教育的未来方程式

这场改革的野心不止于一门课程。在合作协议里,"学历证书+护理专科定向培养"的双轨制构想也格外醒目。"我们计划与医院共建'定向班',"檀桥透露,未来课程将嵌入医院特色专科内容,学生毕业后可直接进入定向科室,"这既是回应基层医疗人才短缺的现实需求,也是职业教育类型特征的生动实践。"

站在医院走廊,看着学生们围在导师身边讨论病例的场景,ICU护士长冯芳感慨:"过去医院带教常面临'实习即流失'的困境,现在从大二开始介入培养,让学生在认同医院文化中成长,这才是可持续的人才供应链。"

暮色降临,急诊室的灯光依然通明。林同学在实训日记里写下:"当课本上的'休克代偿期'变成真实的脉搏细速,当'心肺复苏有效指征'化作监护仪上的波形,我突然明白,护理不是冰冷的操作流程,而是用专业守护生命的温度。"这场发生在春天的教学改革,或许正在播撒着学校护理教育转型的种子——当课堂与临床不再隔着"玻璃墙",职业教育才能真正成为点亮学生职业梦想的火种。(咸宁新闻网)

声明:本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表本站立场;本站不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如您浏览本站或通过本站进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,本站不承担任何经济和法律责任。 市场有风险,投资需谨慎。同时,如果您在中国发展网上发现归属您的文字、图片等创作作品被我们使用,表示我们在使用时未能联系到您获取授权,请与我们联系。

【本文资讯为广告信息,不代表本网立场】