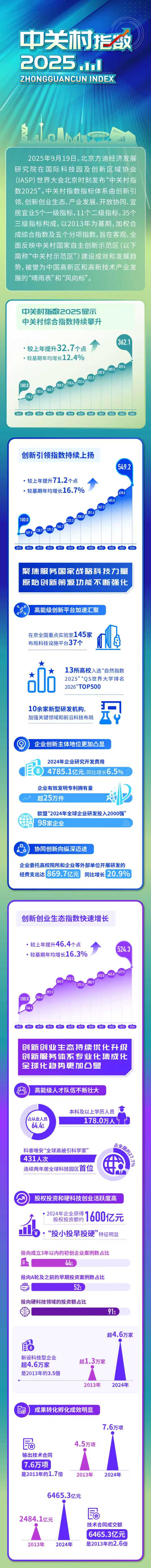

“中关村指数2025”发布,创新引领指数和创新创业生态指数均首次突破500

摘要:五个分项指数中,创新引领指数和创新创业生态指数均首次突破500,相比基期分别年均增长16.7%、16.3%,是推动综合指数持续增长的重要动能。

中国发展网讯 记者蔡若愚报道 9月19日,在国际科技园及创新区域协会(IASP)世界大会北京时刻上,北京市社会科学院原副院长、“中关村指数”课题组首席专家赵弘研究员发布了“中关村指数2025”,结果显示,综合指数持续攀升,相比基期年均增长12.4%。五个分项指数中,创新引领指数和创新创业生态指数均首次突破500,相比基期分别年均增长16.7%、16.3%,是推动综合指数持续增长的重要动能。

据悉,“中关村指数”由北京方迪经济发展研究院编制,已连续14年向社会发布。中关村指数指标体系由创新引领、创新创业生态、产业发展、开放协同、宜居宜业5个一级指标,11个二级指标,35个三级指标构成,以2013年为基期,基期为100,加权合成综合指数及五个分项指数,旨在直观有效刻画中关村国家自主创新示范区(以下简称“中关村示范区”)创新发展的新动态、新特点、新趋势,成为表征我国高新区和高新技术产业发展的“晴雨表”和“风向标”。

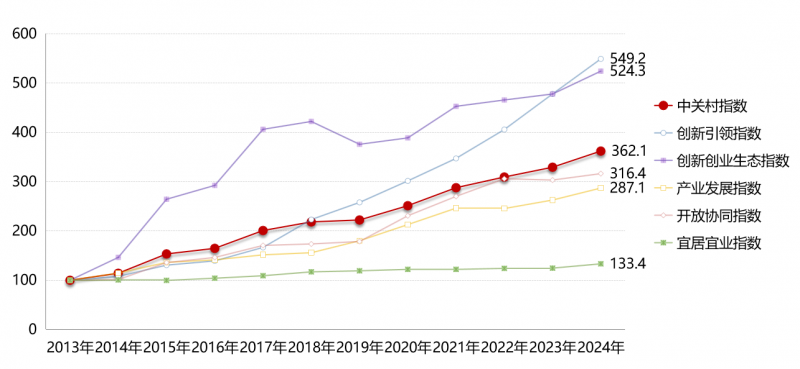

“中关村指数2025”结果显示,综合指数持续攀升,2024年达362.1,较上年提升32.7个点,相比基期年均增长12.4%,体现出中关村持续创新发展的良好态势。五个分项指数中,创新引领指数和创新创业生态指数均首次突破500,分别达到549.2、524.3,相比基期分别年均增长16.7%、16.3%,是推动综合指数持续增长的重要动能;产业发展指数延续向好趋势,达到287.1,相比基期年均增长10.1%;开放协同指数波动上升,达到316.4,相比基期年均增长11.0%;宜居宜业指数平稳提升,达到133.4,相比基期年均增长2.7%。

“中关村指数”综合指数和分项指数变化趋势图

原始创新策源功能不断强化,重磅级硬科技成果加快涌现

中关村示范区充分发挥科教资源优势,优化协同攻关的科研组织模式,积极服务国家战略科技力量,取得一批重大原创成果和关键技术突破,在服务国家高水平科技自立自强上展现更大担当。中关村创新引领指数持续上扬,2024年达到549.2,较上年提升71.2个点,较基期年均增长16.7%。

高能级创新平台加速汇聚。北京连续八年位居“自然指数—科研城市”榜首,汇聚了92所高校、1000余家科研院所,拥有55万余名科研人员、全国近一半的两院院士,13所高校入选“自然指数2025”“QS世界大学排名2026”前500强。高水平科研平台加快落地,在京全国重点实验室145家。围绕前沿技术领域,首批布局132家北京市重点实验室,着力打造中关村人工智能研究院等10余家新型研发机构。重大科技基础设施加速开放运行,依托怀柔综合性国家科学中心,布局科技设施平台37个,子午工程二期、多模态跨尺度生物医学成像设施等累计向全球开放机时超143万小时。

企业创新主体地位更加凸显。2024年中关村示范区企业研究开发费用4785.1亿元,同比增长6.5%;国家高新技术企业研发投入强度(研究开发费用占营业收入比重)达10.9%,98家企业入选欧盟“2024年全球企业研发投入2000强”,8家企业跻身TOP100。截至2024年底,中关村示范区企业有效发明专利拥有量超过25万件,相对2013年增长了约8倍;每万名从业人员发明专利拥有量达到907.1件,相对2013年翻了两番多。2024年中关村示范区企业PCT国际专利申请量达到8776件,同比增长10.8%,约占全市七成以上,6家企业跻身世界知识产权组织“2024年全球PCT国际专利申请TOP100”。强化行业标准引领,由“跟随者”变为“同行者”甚至“领跑者”,参与编制全球首个无人配送车国际标准、人形机器人智能化分级团体标准。

重磅级硬科技成果加快涌现。中关村示范区深入落实北京市基础研究领先行动和关键核心技术攻坚行动,科技创新实力不断提升,2024年以来涌现出全球首个通用人工智能体、纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人、类脑互补视觉芯片、光子时钟芯片、128通道无液氦脑磁图仪等一批标志性成果及产品,在智能脑机接口、高性能芯片、量子信息等前沿技术领域取得新的突破。百度、小马智行无人驾驶出租车入选2025年《麻省理工科技评论》“十大突破性技术”。

协同创新向纵深迈进。2024年中关村示范区企业委托高校院所和企业等外部单位开展研发的经费支出达869.7亿元,同比增长20.9%;科技领军企业牵头组建27个创新联合体,产学研合作共建车载成像雷达技术联合实验室、AI+新材料研发联合实验室、数字人文联合研究中心等一批协同研发平台。AI驱动科研范式变革加速演进,深势科技、北京科学智能研究院、智源研究院、深云智合等充分利用AI赋能科学研究,推出AI科研平台Science Navigator、开源燃烧流体计算平台DeepFlame等科研工具,跨尺度科学模型、全原子微观生命模型、分子大模型等科学大模型有效提高科研效率。开源释放创新潜能,开放原子开源基金会、百度、平凯星辰等开源机构积极搭建开放创新平台,模力方舟、Open X-Humanoid、全球数字友好开源社区等一批开源社区接连上线,Emu、GLM、MiniCPM系列开源大模型成为开发者社区的热门选择,在硬件领域涌现了“天工”“RISC-V处理器核”“理想开源整车操作系统”等重大开源成果。

创新创业生态持续优化升级,创新服务体系专业化集成化全球化趋势更加凸显

中关村示范区不断优化升级全链条创新创业服务体系,营造富有活力、开放多元的创新生态,人才、资本、技术等创新要素资源加快汇聚,科技成果转化孵化效能不断激发。中关村创新创业生态指数快速增长,2024年达524.3,较上年提升46.4个点,较基期年均增长16.3%。

高能级人才队伍不断壮大。中关村示范区持续完善人才引进培养机制,多层次人才梯队建设取得积极成效。2024年中关村示范区本科及以上学历人员178.0万人,占从业人员64.4%,占比较上年提高2个百分点,高于全国高新区整体约20个百分点。高水平科技人才领跑全球,2024年科睿唯安“全球高被引科学家”431人次,占全国的27.7%,连续两年居全球科技园区首位。高活力创新创业人才聚势成群,6人入选麻省理工科技评论中国区“2024年度35岁以下科技创新35人”,10人入选财富“2025年中国40位40岁以下的商界精英”,33人入选“2025年全国AI100青年先锋”,数量均居全国首位。多元化科技服务人才聚集效应明显,截至2024年底在京执业的专利代理师达1.5万人、占全国的36.2%,5人入选福布斯“2025全球最佳创投人”、居全国首位。

股权投资和硬科技创业活跃度高。中关村示范区形成了覆盖种子、天使、VC、PE、并购和S基金等全链条金融投资体系,截至2024年底在京备案的私募股权和创业投资基金管理人2000余家;企业获得股权投资额约1600亿元,“投小投早投硬”特征明显,其中44%的投资案例集中于成立3年以内的初创企业,52%投资案例投向A轮及之前的早期投资,91%的投资额聚焦人工智能、医药健康、集成电路、人形机器人等硬科技领域。硬科技创业活力彰显,2024年中关村示范区新设科技型企业4.6万余家,每日新设科技型企业126家,科技成果转化、平台企业衍生、高管和海归人员创业成为初创企业重要源头。独角兽新生力量持续孕育,2024年中关村示范区新晋独角兽企业21家,约62%集中于通用人工智能、细胞治疗、新型储能、氢能等未来产业细分领域。

专业服务集成化全球化特征突出。截至2024年底北京集聚了国家级科技企业孵化器69家、国家技术转移机构49家、国家级检验检测认证机构404家、知识产权服务机构9000余家,数量均居全国城市首位。技术交易保持活跃,2024年中关村示范区输出技术合同7.6万项、技术合同成交额6465.3亿元,分别是2013年的1.7倍、2.6倍。加快概念验证、中试熟化、共性技术等专业服务平台建设,建成医疗器械、新型传感器等26家概念验证平台,新支持建设3D云渲染引擎生态、工业芯片核心软硬件、智能网联汽车开放服务等一批共性技术服务平台,向近1000家企业开放服务。德国史太白技术转移中心(中国)总部、P4中英精准医疗创新中心等一批全球知名科技服务机构在京布局展业,围绕双向技术转化孵化、资源对接、人才培育等提供国际化服务支持。

科技创新与产业创新深度融合,新质生产力加快发展

中关村示范区持续以科技创新引领产业创新,不断巩固产业发展基础,前瞻布局战略性新兴产业和未来产业,新质生产力加速形成,产业发展内生增长动能加快积蓄,发展质效不断提高,对首都高质量发展的支撑能力不断增强。中关村产业发展指数增势良好,2024年达287.1,较上年提升24.3个点,较基期年均增长10.1%。

产业发展量质齐升。2024年中关村示范区总收入9.85万亿元,较上年净增约1万亿元,贡献了全市地区生产总值的约三分之一、国家高新区总收入的约六分之一。收入结构“含金量”高,2024年中关村示范区技术收入2.67万亿元,占总收入比重27.1%。发展质效显著提升,2024年企业人均实现收入356.4万元/人,较2013年增长了1.2倍;人均实现利润38.0万元/人,较2013年增长了2.2倍;全员劳动生产率突破50万元/人,约是全市的1.2倍。

高精尖产业发展取得新进展。中关村示范区数字经济蓬勃发展,2024年数字经济核心产业实现总收入4.55万亿元,同比增长21.3%。人工智能产业位居全球前列,落地全球首个人工智能街区,备案大模型数量持续领跑全国,136款大模型通过中央网信办备案,占全国25.2%;13家企业入选2025年福布斯中国人工智能科技企业TOP50,位居全国首位。医药健康2024年实现总收入超过4000亿元;9个创新医疗器械获批上市,位列全国第二;9个创新药纳入突破性治疗品种,排名全国第三。积极布局合成生物、具身智能机器人、氢能等新兴产业和未来产业领域,成立全国首个量子科技孵化器、具身智能产业园和全球首个具身智能机器人4S店,打造了64家特色产业园。

优质企业竞争力实现新跃升。截至2024年底,中关村示范区年收入亿元以上企业5584家,其中年收入超千亿元企业11家,较上年增加4家;集聚了国家高新技术企业2.08万家,约占全国高新区12%;累计培育专精特新“小巨人”企业882家,约占全国高新区的13%。一批具有国际影响力的科技型企业持续涌现,15家企业入选财富“2025年世界500强”,37家企业入选福布斯“2025年全球上市企业2000强”,8家企业跻身“全球科技品牌价值100强”。科技型新锐企业竞争力不断提升。截至2024年底,中关村示范区独角兽企业93家,总估值5333亿美元,数量和估值位居全国高新区首位。上市企业不断扩容,截至2024年底,中关村示范区上市企业532家,总市值14.9万亿元,其中市值超千亿企业30家。

内外联动协同效应持续增强,全球资源配置力稳步提升

中关村示范区深度融入和链接全球创新网络,持续深化跨区域创新合作,国际科技交流与合作持续增强,形成国内国际联动发展的新格局。2024年,开放协同指数达316.4,较上年提升13.0个点,较基期年均增长11.0%。

全球高端要素资源加速集聚。2024年中关村示范区留学归国人员突破7万人,较上年净增6269人。截至2024年底,中关村示范区拥有跨国公司地区总部116家、外资研发中心177家,辉瑞、阿斯利康等6家知名跨国药企落地国际医药创新公园(BioPark),国际科技组织总部集聚区入驻国际科技组织及代表机构13家。2024年,中关村示范区外商及港澳台商投资企业实现总收入33341.6亿元,同比增长15.7%,贡献了中关村示范区总收入的三分之一。国际科技交流合作进一步深化,2025中关村论坛年会吸引了全球115个国家和地区的嘉宾、2000余家创业投资机构和科技型企业参与;举办2025国际基础科学大会,吸引全球800多位科学家开展学术研讨和交流。

国际化布局稳步推进。中关村示范区企业全球资源配置能力不断提升,实现了从产品出口到资本、技术、服务的全面输出。2024年中关村示范区企业出口总额4207.5亿元,同比增长25.8%,其中高新技术产品和技术服务出口同比增长37.9%,对示范区出口增长贡献率达79.2%。上市企业海外收入超3万亿元,23家上市企业海外收入超百亿元。企业跨境投资和技术输出活跃,2024年中关村示范区企业境外直接投资额870.4亿元,在境外设立分支机构923家;流向境外的技术合同成交额960.0亿元,是2013年的1.8倍。中关村示范区企业深化与“一带一路”沿线国家和地区的科技创新合作,推动清洁能源、数字基础设施等先进科技成果在海外落地,与更多国家共享“中关村”科技成果和科技发展经验。

区域协同创新更加紧密有效。中关村示范区深入推进京津冀协同创新共同体建设,牵头组建京津冀国家高新区联盟,实施京津冀合成生物制造伙伴园区计划,高水平推进雄安新区中关村科技园等津冀合作园区建设,初步形成“六链五群”产业集聚效应。京津冀的集成电路、安全应急装备等5个产业规模占全国比重均超过20%,其中新一代信息技术产业规模全国占比超六成。中关村企业在津冀累计设立分支机构由2013年的3500多家增长到2024年的1万多家;向津冀输出技术合同成交额由2013年的64.6亿元增长至2024年的384.3亿元,年均增长17.6%。

发挥改革“试验田”作用,加快构建市场化、法治化、国际化世界一流营商环境

中关村示范区发挥改革“试验田”作用,持续推动系列改革举措落地,加快构建市场化、法治化、国际化世界一流营商环境,推动园区品质提档升级。中关村宜居宜业指数平稳提升,2024年达到133.4,较上年提升8.8个点,较基期年均增长2.7%。

加快营造具有全球竞争力的营商环境。北京在全球创业研究机构Startup Genome“2025年全球创业生态系统”中排名跃居全球第5位。中关村持续推进全面深化改革,新一轮中关村先行先试改革任务全面落地。推动外国人来华工作和居留许可“两证联办”,发布首个国际职业资格认可目录。开展数据跨境流动安全管理试点,率先实现民航、汽车、人工智能等行业领域数据合规出境。

园区形态向更高能级跃进。中关村加快建设“科产城人”融合发展的现代科技园区,推进城市更新与园区融合发展,首钢园科幻产业集聚区、北京卫星制造厂科技园、金隅智造工场等都结合城市更新形成特色化科技产业园区,实现了区域的空间重塑、产业转型。数字化、绿色化焕发园区新的光彩,80%的中关村特色产业园拥有园区大脑、数字孪生园区等智慧园区平台,更好适应园区企业及人员生产生活需求。

赵弘研究员认为,当前新一轮科技革命和产业变革深入发展,中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。北京拥有深厚的科技底蕴、活跃的创新力量和开放包容的创新创业环境,始终站在开放合作的前沿。中关村经过近40年的探索,走出了一条具有中国特色的科技园区创新发展之路,未来要继续探索科技园区创新、绿色、开放、可持续发展模式,为全球贡献中国创新智慧。

链接:一图读懂中关村指数2025

责任编辑:蔡若愚