地下工程的“隐形防线”:这支跨学科团队如何让高压涌水 “秒停”?

地下 300 米的矿洞巷道里,一股高压涌水突然击穿岩壁,浑浊的水流裹挟着碎石喷涌而出 —— 这不是灾难电影的片段,而是地下工程建设中随时可能上演的危机。传统封堵设备或材料往往在大截面高压水流冲击下 “溃不成军”,而山东大学 “堵挡一面” 团队研发的一种预加装地下大截面封堵装置,却能在涌水出现的瞬间 “亮剑”,快速启动筑起一道坚不可摧的防线,实现秒级封堵。

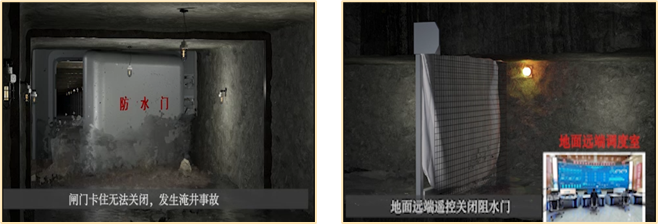

图1 秒级大截面封堵装置作业示意图

被涌水改写的工程时间表

“一次突涌水让整个标段停工47天,造成的直接经济损失超过 2 亿元”,随着全球城市地下空间开发以年均超 10% 的速度扩张,地铁、管廊、深部矿洞等工程不断向地球深处延伸。但在这些工程的推进中,突涌水始终是悬在建设者头顶的 "达摩克利斯之剑", 这种在施工或运营中短时间内大量涌入的地下水,不仅会导致工程停工、设备损毁,更可能引发地层塌陷等次生灾害,威胁施工人员与周边居民安全。“地质结构像块布满暗缝的奶酪,水会从最薄弱的地方突破,传统‘以刚对刚’的思路,就像用木板去堵海啸。”

图 2涌水灾害实景图

复杂的地质结构、勘探技术的局限、排水系统的不完善,让突涌水防控成了行业公认的“硬骨头”。

但团队并未退缩。"越是困难的问题,越需要打破学科壁垒去啃。" 这支由材料学、结构工程、自动化控制三个专业组成的跨学科团队,决定从思路上颠覆传统 —— 既然水 "无常形",为何非要用刚性材料强硬阻挡?不如像水流适应地形那样,用柔性力量化解其冲击力。

以柔克刚

转机始于一次团队头脑风暴。当讨论陷入僵局时,一位成员翻到《孙子兵法》中 "水因地而制流" 的记载:"水的形态随地形而变,作战要因敌情而变,堵水或许也该 ' 顺势而为 '。"

受到启发后,团队迅速萌生了对材料进行改性的实验构想。依托课题组既有的研发基础,又广泛查阅相关资料后,团队将研究重心锁定在 Janus 粒子上——这类粒子不仅能凭借超高吸水倍率形成膨胀基体,还具备吸水膨胀后实现交联的特性。通过对分子结构的持续优化改性,团队很快成功研制出第一代改性材料。

实现了中大截面的高效封堵。但随着应用场景从中大截面拓展至超大截面,应用截面扩大到3m×5m的超大规格后,单纯依赖材料已无法实现短时高效封堵,一线不断反馈的新需求要求团队重新审视技术路径。

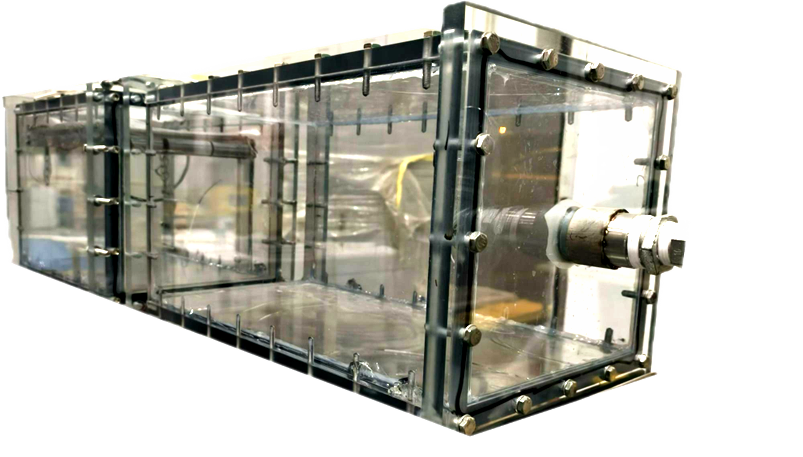

面对这一棘手难题,团队果断将研究方向转向作业方法创新。他们融合土木工程结构设计知识与跨学科思维,尝试将“机械”与“材料”两个领域的优势深度耦合,最终设计出一种具备自主响应能力的交互物理机械结构。

图3 传统液压闸门与秒级封堵装置启动方式对比

该结构搭载电磁感应-重力加速装置,当大量突涌水对装置形成压力时,会即刻触发电磁铁,同时在重力导向作用下,弹射封堵物加速自主下落,从而快速完成巷道封堵,彻底阻断突涌水的外渗路径。

图 4秒级封堵装置模型示意图

“没有交流就没有火花,正是这样的碰撞推动研究稳步前进。”研究的推进离不开团队成员积极沟通协调,深度参与实验与模拟,以及工业界友人为研究提供宝贵的行业经验。

图5 材料性能测试

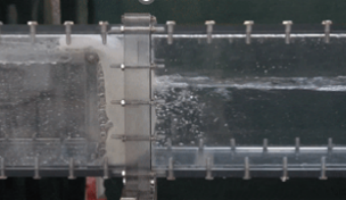

团队在数月里持续打磨优化,通过海量模拟实验不断校验参数,最终让灾中涌水封堵装置的涌水拦截效果达到了突破性水准——这场跨越多个技术瓶颈的颠覆性尝试,终于在装置的卓越表现中落下了成功的帷幕。

图6 吸水膜袋吸水过程与封堵效果示意图

这项研究不仅是学科交叉融合催生出的创新成果,更暗合了古人智慧哲思的深刻洞见。地下高压涌水防范新思路的诞生,不仅能直接提升地下工程施工效率、创造显著经济效益,更能从根源上规避安全风险、大幅压缩治理成本;长远来看,它将为地下管廊、交通枢纽等基础设施建设扫清关键障碍,推动城市地下空间布局实现系统性优化。

“从被动抢险转向主动防御,从高成本维护升级为智能高效治理,我们期待让每一寸地下空间都能在安全屏障的守护下释放最大潜能。”从单一材料到 "材料 + 机械" 的协同,这支团队用跨学科创新证明:破解工程难题,既需要仰望星空的哲思,更需要脚踏实地的协同。目前,团队正全力推动该成果进入应用市场,在工程实践中持续打磨完善,力求让这项创新技术始终保持最佳应用状态。(咸宁新闻网)

声明:本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表本站立场;本站不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如您浏览本站或通过本站进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,本站不承担任何经济和法律责任。 市场有风险,投资需谨慎。同时,如果您在中国发展网上发现归属您的文字、图片等创作作品被我们使用,表示我们在使用时未能联系到您获取授权,请与我们联系。

【本文资讯为广告信息,不代表本网立场】