问需龙头破瓶颈!广东工业大学“天瞳团队”打造国产智慧天线标杆,赋能6G技术突破

如何让实验室的创新真正击中产业痛点?广东工业大学天瞳创新创业团队给出了答案:深下去,问明白! 这支以本科生为主力的团队,历时数月,密集走访调研国内8家通信设备龙头企业和6家天线制造翘楚,精准捕捉到制约6G“通感一体化”发展的核心瓶颈,并以此为导向,成功研发出国内首创的通感一体化智慧天线系统——“魔丸”,现已进入中试阶段,为未来6G网络奠定关键国产化基础。

深调研:14家企业揭示通感融合“拦路虎”

“现有的通信基站和感知雷达就像两条平行线,各干各的,集成难度大、成本高”、“信号覆盖角度有限,在复杂环境里‘盲区’多”、“多设备协同时,时延和精度达不到车联网、工业互联的高要求”…… 在广东工业大学蓝锐彬、胡振欣、罗望超等导师指导下,天瞳团队负责人、国家级大创项目主持人李声乐带领成员,深入中国联通、博纬通信等14家行业领军企业研发与生产一线。

“我们带着‘未来6G通感融合卡在哪’的问题去,带回来的是沉甸甸的、来自产业最前沿的‘需求清单’和‘问题清单’。”李声乐回忆道。调研清晰地揭示了传统“分离式架构”存在的集成困难、覆盖角度受限(普遍120°左右)、波束稳定性不足、协同效率低、综合成本高昂等五大核心痛点,成为团队技术攻关的明确靶标。

硬创新:瞄准痛点锻造“破壁魔丸”

直面调研发现的产业真问题,天瞳团队确立了“用一体化智慧天线替代分离结构”的核心思路,并集中力量攻克关键技术难关。广覆盖破“盲区”: 针对覆盖窄难题,团队创新设计出泡沫基梯度折射率透镜结构。独特的“准半球”构型,结合轻质泡沫基底与特殊工艺,将有效波束覆盖角度从120°大幅提升至240°以上,显著消除感知盲区,满足复杂环境全域感知需求;高精度稳“协同”: 为解决精度和协同问题,团队自主研发智能波束控制算法,在25MHz有限带宽下实现厘米级高精度测距(误差<5%),信号指向误差<0.5°,单帧延迟≤2ms,通信可靠性≥99.9%,有效支撑海量设备高可靠协同。轻量化降成本: 瞄准企业关注的成本与部署难题,“魔丸”采用轻质材料和一体化设计,显著降低设备重量和体积。实测表明,其应用可降低基站部署密度约40%,大幅节约建设和运维成本,并有效克服传统天线馈源遮挡、信号分散、波束漂移等顽疾。

图:天瞳团队深入企业研发部门,就天线技术瓶颈与应用需求进行深度交流。

验实效:产业伙伴共推“魔丸”落地

“你们这个思路,特别是广覆盖和轻量化设计,确实切中了我们在实际部署中的难点。”一位参与调研的通信设备企业高级工程师在初步了解“魔丸”方案后表示。技术创新的价值,最终要由市场和应用来检验。

目前,“魔丸”已在高铁隧道信号覆盖、城市密集区域基站、大型产业园区通信感知等典型场景完成实地测试,覆盖距离达75公里,性能稳定可靠。团队已与多家调研走访过的知名通信设备商达成合作意向,正紧锣密鼓地推进“魔丸”系统的定制化适配与批量化生产工艺验证,加速从实验室成果走向产业应用。

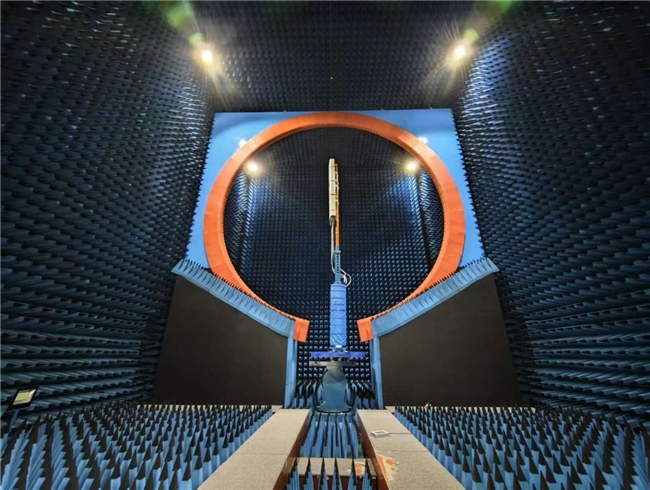

图:“魔丸”系统在模拟真实环境的测试场进行性能验证。

青年力:本科生团队勇闯科研“无人区”

令人瞩目的是,完成这项硬核创新的天瞳团队,核心成员均为广东工业大学在读本科生。在导师们的支持下,这群年轻人以问题为导向,打破学科壁垒,将调研中获取的产业知识快速转化为技术攻关方向。“企业专家们提出的尖锐问题,就是我们最好的课题。”团队成员许炜康(数据科学与大数据技术专业)深有感触。团队内部建立了高效的“以老带新”机制和定期研讨制度,确保技术传承与持续创新活力。国家级竞赛获奖者李声乐的工程化思维,与不同专业成员的跨学科视角碰撞,成为攻克“卡脖子”难题的关键。

向未来:为中国6G标准注入“广工智慧”

“魔丸”的成功,源于对产业需求的深刻洞察和不懈的创新实践。团队已围绕核心技术布局多项发明专利,发表高水平研究论文,并积极参与国内外6G技术研讨会与标准组织工作。

“‘魔丸’是‘把论文写在祖国大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中’的生动实践。”团队指导老师表示,“通过深度调研,我们精准把握了产业脉搏;通过自主创新,我们致力于提供‘中国方案’。这支年轻的团队将继续深耕,推动‘魔丸’技术迭代与产业化,助力我国在6G国际竞争中抢占制高点,为发展新质生产力、建设科技强国贡献青春力量。”(咸宁新闻网)

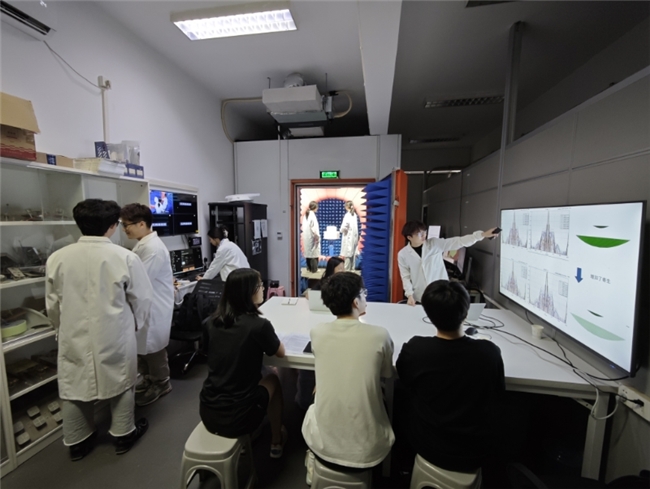

天瞳团队在实验室进行技术攻关与方案研讨,导师现场指导。

声明:本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表本站立场;本站不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如您浏览本站或通过本站进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,本站不承担任何经济和法律责任。 市场有风险,投资需谨慎。同时,如果您在中国发展网上发现归属您的文字、图片等创作作品被我们使用,表示我们在使用时未能联系到您获取授权,请与我们联系。

【本文资讯为广告信息,不代表本网立场】