新赛项 新职业 新技术 第三届全国技能大赛全景观察

妙手烹饪间出炉佳肴、焊花飞溅勾勒钢铁线条、数据与机械同频运转……技能不仅是比拼的工具,更是映照时代的窗口。它承载着产业升级的脉动,回应着民生发展的需求。从赛场到产业,从个人到国家,技能正在成为连接未来与梦想的桥梁。

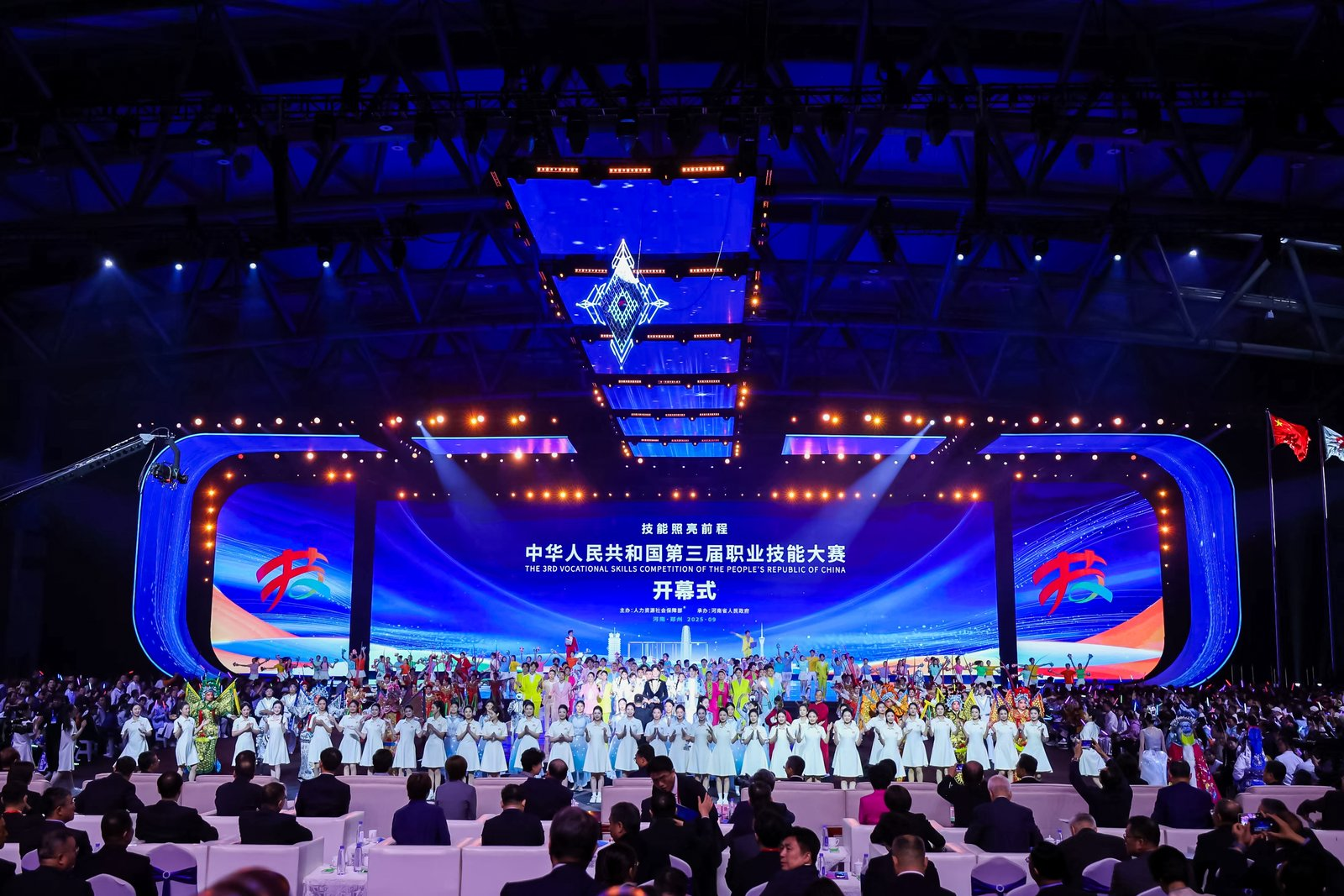

技能照亮前程。来自全国35个代表团的3420名选手角逐第三届全国技能大赛。作为我国赛事规格最高、竞赛项目最多、参赛规模最大、技能水平最高、影响范围最广的综合性国家职业技能赛事,大赛采用集中开放办赛、赛展演会集成模式,将技能竞赛与技能展示深度融合。

推陈出新 赛场勾勒未来图景

第三届全国技能大赛上,一款球形防撞无人机凭借其“技能点拉满”的硬核表现成为焦点。该设备可在室内有限空间执行三维建模、灾害探测等任务,现场观赛群众们纷纷举起手机记录下这精彩的一幕。

人力资源和社会保障部职业能力建设司司长吴礼舵介绍称,本届大赛着力凸显引领性、互动性、科技性和普及性四大核心特性,其中科技性是一大亮点。

无人机系统、智慧安防技术、软件测试、数字交互媒体设计、口腔修复工艺技术、零售等六个新赛项的加入,让整个赛场充满未来气息。

在口腔修复工艺技术赛区,现场联络员梁金鑫介绍道,“为了解决我们老百姓看牙时间长,看牙难的问题,所以新增了口腔修复工艺技术赛项。”现场,参赛选手说到“过去,我们或许在工作室里默默耕耘,于日复一日的实操中打磨技艺;如今,全国技能大赛的舞台向我们敞开,单人赛的竞技模式,更让每一位技师的匠心与实力都有了被看见、被认可的机会。”

河南财经政法大学人才发展战略研究院负责人、教授王长林说,“技能演进史其实就是人类进化史的镜像。”六个新赛项的设置,不只是赛程表上的更新,而是技能版图的拓展和延展。它们为传统产业注入新的活力,也为新兴产业培养未来的主力军。

从生产线上的智能协作,到生活空间里的便捷服务,从医疗康养的精细化操作,到数字世界的沉浸式体验……赛场里的每一次尝试、每一次突破,都是对未来科技应用场景的提前演练。

产技共振 技能竞赛引领风向

赛场上的比拼,关乎选手个人的成绩与荣誉,更折射出国家产业发展的走向。事实上,大赛的赛项设置,本身就是产业变革与技术演进的晴雨表。

本届大赛包括66个世界技能大赛选拔项目和40个国赛精选项目。项目设置紧密结合科技变革、产业发展、企业实际,注重技术与技能的有机融合,体现传统与现代的相互辉映。其中,智能制造、高端装备、数字技术、新能源等赛项占比超过50%,充分体现了大赛服务国家创新驱动发展战略的定位。

在工业机器人系统运维项目赛场,几十台六轴工业机器人如同士兵列队般整齐。它们时而挥动“手臂”,时而俯下“身子”,一举一动间,都透着工业4.0时代的智能与高效。“我们就像工业机器人的‘医生’,比赛的任务就是给它做体检。”来自湖南长沙的参赛选手杨建清形象地比喻说。

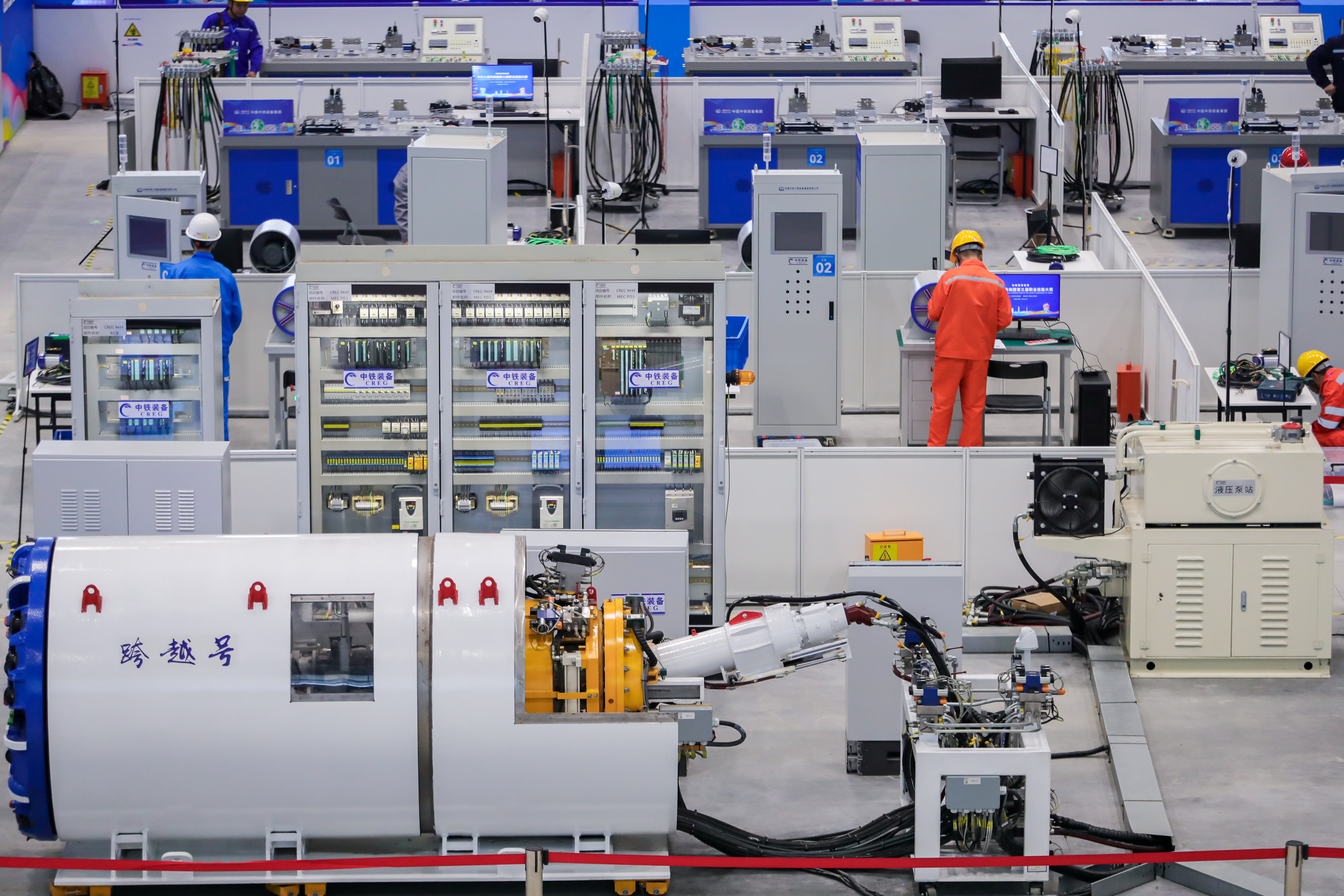

在盾构技术项目赛场,来自河北交通职业技术学院的武薇是唯一的女性选手。她娇小的身影穿梭在这些“国之重器”之间,游刃有余,尽显“巾帼不让须眉”的风采。“项目对选手知识的广度要求很高,考验复合能力。因此,我们每个人都是‘多面手’,熟悉土建、电气、液压及编程等相关知识。”她说。

由此可见,技能已从传统意义上的“工种”转变为与社会发展、产业升级紧密相连的“潮流”。它已经融入到产业升级与日常生活的方方面面,既回应了新质生产力发展的趋势,也预示着更多人才将在这里找到奋斗坐标。

以赛育才 厚植技能人才沃土

在赛场内,技能大赛不仅是一场“比拼”的热烈场景,更是一座流动的课堂。每一个赛区,都像是一间开放的实验室,选手们在紧张操作,裁判在全程记录,观众在近距离感受。无形之中,比赛正在成为一场跨越学校、行业和区域的“公开教学”。

选手组成特色鲜明。他们既有来自院校的“技能新星”,又有长期坚守一线技能岗位的“老师傅”,体现了技能人才终身培育的特点;从年龄看,年轻选手是主体。本届大赛全部选手平均年龄24岁,30岁以下的占比77%,25岁以下占比70%。选手中年龄最大的57岁(装配钳工项目),最小的16岁(混凝土建筑项目)。

高学历人才参赛,也是大赛的一大特色。所有参赛选手中,有博士13人、硕士286人、本科843人,这些人在全部选手中的占比达33%。吴礼舵介绍,高学历参赛选手主要集中在智能制造、高端装备、数字技术、新能源等前沿技术技能领域,表明技术技能融合发展的大趋势,对不同学历层次人才技术技能水平提升的需求加大。

河南医药健康技师学院学生赵世豪表示,“我们学校是技术方面的学校,来这里参观感受颇深,大赛的主题是‘技能照亮前程’,我们上的技师类学校,好好学习技术,也能有很好的前程。”

赛场既是竞技场,也是课堂,更是社会的“窗口”。它的意义,不止于金牌榜和奖项分布。而在于点燃更多人学习技能的热情。在这里,每一名参赛选手的努力都被看见,每一次规范的操作都可能成为未来的行业标准。一个学生的职业梦想,一家企业的培训计划,一所院校的教学改革,都可能因这场赛事被点燃、被触发、被改变。

值得一提的是,大赛同期举办技能强国论坛、技能展示交流、绝技绝活展演和技能培训小课堂等活动,为技能人才提供了见证自我、交流学习的机会,也让观众直观感受技能的魅力和价值。此外,展区设置了多个不同领域的青少年体验区,观众不仅可以近距离“看”,还能现场“学”“做”。多家职业院校与企业在展区现场签约校企合作项目,推动赛后人才培养与岗位对接,体现了大赛从“比”到“展”到“促”的全链条作用。

“大赛同时也是一次生态级的整合,把技能的竞技场升级成了一个产业链。”中国就业培训技术指导中心副主任王颖形容道,“赛场内选手比拼精益求精,赛场外各种设施设备、用人企业、培训机构等在大赛平台上都被拉进来,形成了一种‘即插即用’的生态链。”

产业焕新与技能进步同频共振,职业迭代与社会发展相得益彰。推陈出新,产技共振,以赛育才,从“比拼”到“育才”,从“展示”到“传承”,大赛不仅是技能的竞技场,更是产业发展的风向标。无数匠心与梦想在这里被点亮,凝聚成推动中国式现代化的澎湃动能。未来,在这一片技能的沃土上,将不断孕育新的力量,照亮中国的前行之路。(央视网)

声明:本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表本站立场;本站不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如您浏览本站或通过本站进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,本站不承担任何经济和法律责任。 市场有风险,投资需谨慎。同时,如果您在中国发展网上发现归属您的文字、图片等创作作品被我们使用,表示我们在使用时未能联系到您获取授权,请与我们联系。

【本文资讯为广告信息,不代表本网立场】