雪域高原的数字逐梦人——记全国劳动模范、华电西藏能源有限公司技术专家杨立勇

在世界屋脊腹地的雅鲁藏布江畔,矗立着西藏目前最大的内需水电工程——DG水电站。在这片高原上,有一位水电人用数字技术叩开了传统能源行业转型升级的大门,他就是全国劳动模范、华电西藏能源有限公司技术专家杨立勇。从巴蜀大地到青藏高原,从业三十年来,他始终坚守在水电生产一线,从一名普通技术员成长为享誉行业的“难题终结者”,以创新与智慧谱写了新时代产业工人的奋斗篇章。

从技术专家到数字先锋

杨立勇与水电的缘分始于三十年前。1976年出生的他,自参加工作起便扎根于水电厂生产一线,从最基础的机组安装调试做起,逐步成长为精通水电机组安装调试、生产运行与故障处理的全能型技术专家。在进藏之前,他已主持过40多台水电机组的调试,完成120余项技术改造和设备大修,处理各类疑难缺陷300多项,成为华电系统内广受认可的技术专家。

杨立勇正在查看智能巡检机器人。(照片由本人提供)

2020年,杨立勇做出了一个令许多人不解的决定——离开工作条件相对优越的内地,奔赴青藏高原参与DG水电站建设。当时,DG水电站正面临前所未有的技术挑战:海拔3500米的高寒缺氧环境,低气压、强辐射、大温差等恶劣自然条件,为工程建设带来特殊困难。更重要的是,作为西藏最大内需电源项目,电站确立了从“优质、创新、绿色、效益、数字、廉洁”六个维度打造精品工程的目标,其中“数字工程”建设对整个团队而言是一个全新领域。

到岗后,杨立勇立即投身于数字电厂建设的攻坚战中。他深入调研国内先进电厂的数字化经验,与华电电科院专家通宵达旦研讨技术方案,创新性地将数字化建模技术与BIM工程管理系统高度融合,构建起DG水电站智能化建设的整体架构。在他的带领下,团队从流域、电站、部门、专业多个维度进行全局规划,开发出包括“数字大坝”“故障远程诊断”“智能安防”等六大智能应用系统,实现了电站的精细化控制和设备全生命周期管理。

2021年,DG水电站创造了一年之内四台机组全部投产的西藏大型水电工程建设速度纪录。这一成就的背后,是杨立勇与同事们数月如一日扑在现场,“白加黑”“5+2”全负荷推进工程数字孪生体建设的辛勤付出。他研发部署的6项智能应用系统,使水电站具备了统一数据管理、多系统协同联动等4项数字化智慧能力,实现了远程集控、集中诊断等3项生产模式创新。

创新工作室点燃技术攻关引擎

在DG水电站数字化建设取得突破性进展的同时,杨立勇深刻意识到,要实现可持续发展,必须建立长效机制培育创新人才。自西藏自治区劳模工匠和职工创新工作室——“杨立勇劳模创新工作室”创建以来,他以此为平台汇聚技术力量,带头攻克高原水电建设中的世界级难题。

工作室聚焦高寒高海拔地区水电建设的特殊挑战,围绕“高寒高海拔RCC筑坝技术”“环保示范工程技术”和“智能水电站建设”三大创新方向,联合参建单位、制造厂商和科研机构展开系统性技术攻关。其中,最具代表性的创新成果是国内首套“鱼脸识别”智慧管理系统。

在杨立勇劳模创新工作室揭牌仪式上(右五)。(照片由本人提供)

“既然有人脸识别,能不能实现鱼脸识别?”这个看似异想天开的想法,在杨立勇的坚持下变成了现实。2022年3月,DG水电站鱼道智能运行监测信息管理系统正式上线,能够实时采集过鱼目标的声光学图像信息和鱼道水文水质数据,自动统计鱼道过鱼种类和数量,识别准确率达到95%以上。这项创新不仅解决了长期困扰行业的“人工数鱼”效率低下、精度难保证等问题,大幅降低了水电站鱼道长期运营成本,还为我国水资源保护和生物多样性研究提供了新的技术手段。

创新工作室成立以来,累计获得科学技术奖32项、省部级工法21项、QC成果32项,取得专利授权153项,发表论文200余篇,参编行业标准11部。2021年3月,DG水电站大坝取出的世界最长碾压混凝土三级配芯样被国家博物馆收藏,标志着工程质量达到国际领先水平,填补了高海拔复杂条件下碾压混凝土筑坝技术空白,有力推动了我国水电行业筑坝技术水平迈入世界前列。

匠心传承铺就人才之路

在技术不断取得突破的同时,杨立勇始终没有忘记自己的另一项重要使命——人才培养。他深知,在西藏开发建设清洁能源是一项长期工程,不仅需要先进技术设备,更需培养一支具备创新能力的本土人才队伍。DG水电站投产后,杨立勇将更多精力投入到劳模创新工作室的建设中。他动员50余名青年职工加入创新团队,毫无保留地传授自己多年积累的技术经验和创新方法。在这个多元文化的团队中,汉族和藏族员工相互学习、共同成长,技术传承促进了各民族员工之间的交往、交流与交融。

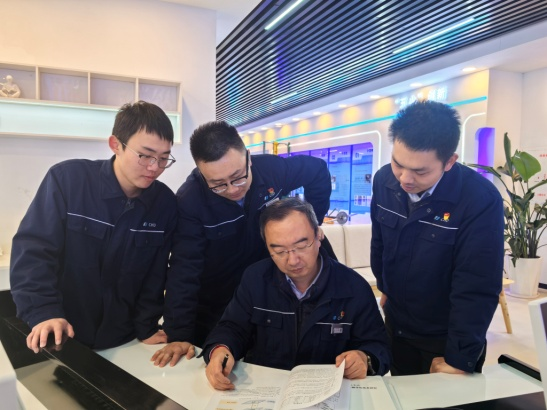

杨立勇(右二)与青年职工在一起。(照片由本人提供)

近年来,“杨立勇劳模创新工作室”走出了一批优秀青年人才,包括全国巾帼建功标兵、西藏自治区巾帼建功标兵、西藏自治区优秀共青团员、华电集团“十大奋进者”等。工作室青年成员已获得华电集团青年职工创新创效成果金奖1项、铜奖1项,华电集团管理创新一等奖1项,实用新型专利5项,一项发明入选全国职工“五小”创新成果库。

杨立勇常对青年职工说:“在西藏做工程,不能只看发电量,还要看生态效益、社会效益,看我们能为这片土地留下什么!”这种超越技术本身的人文关怀和责任担当,正是他扎根高原并作出突出贡献的内生动力。在雪域高原的蓝天白云下,他正带领团队以劳模精神和工匠精神浇灌创新之花,用数字技术赋能传统水电行业,为建设美丽西藏持续贡献产业工人的坚实力量。(文一利)(中工网)

声明:本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表本站立场;本站不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如您浏览本站或通过本站进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,本站不承担任何经济和法律责任。 市场有风险,投资需谨慎。同时,如果您在中国发展网上发现归属您的文字、图片等创作作品被我们使用,表示我们在使用时未能联系到您获取授权,请与我们联系。

【本文资讯为广告信息,不代表本网立场】